永続的存在の不可能性が生命という時間が流れる契機となり、明晰な思考の不可能性が数学という時間が流れ始める契機となった、ということをここまでで述べてきた。ここで改めて、この世界を構成する存在と、そこに流れる時間の諸相について整理をしてみたい。

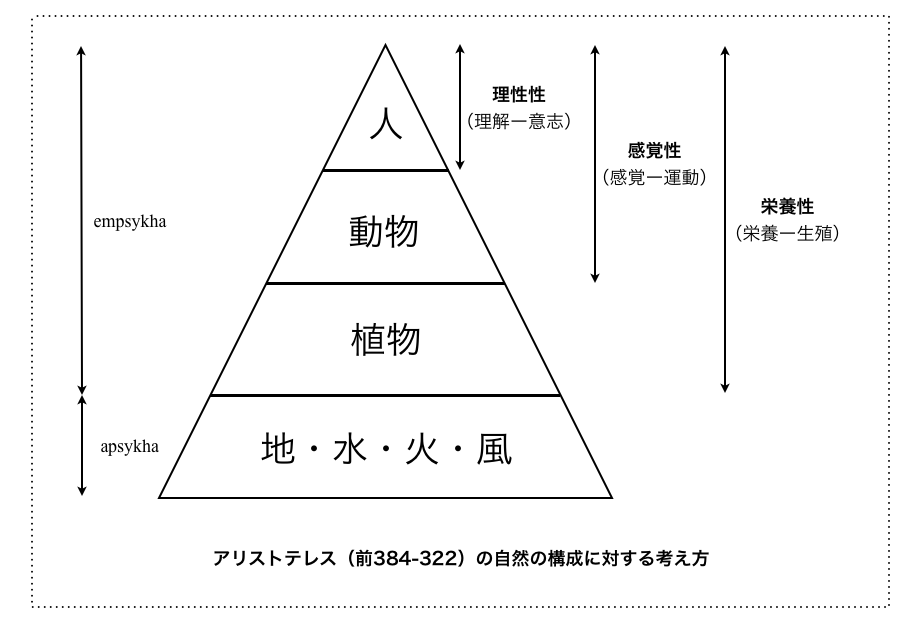

これはアリストテレスが描いた「自然の階層」である。

まずアリストテレスは、自然を「プシュケーのないもの(apsykha)」と「プシュケーのあるもの(empsykha)」とに大別している。プシュケーとはもともと古代ギリシア語で「息」を意味する語であったが、転じて「心」や「魂」を意味するようになったことばである。

そうした「プシュケーのあるもの」のあいだに、アリストテレスは、植物、動物、人という階層構造を見出し、植物のプシュケーとして「栄養性」を、動物のプシュケーとして「感覚性」を、人のプシュケーとして「理性性」をそれぞれ挙げている。さらに、植物の「栄養性」は「栄養ー生殖」の双極的な生過程に分かれると考え、同様に動物の「感覚性」も「感覚ー運動」の双極に、人の「理性性」も「理解ー意志」の双極に分かつことができると考えたのである。

さて、私はこのアリストテレスが描き出した自然の階層構造に、この世界を流れる時間の諸相を重ね書きしてみたいと思うのである。

40億年前に核酸という特殊な高分子が、その複雑な構造の中に独自の塩基配列というかたちで「個性」を宿すようになった。個性を持つようになったこれらの高分子は、その個性を永続させるべく、自己複製によって個性を継承する仕組み(=生殖の原型)を編み出し、自己複製のための栄養を生産するようになった。かくして、個性の発生に伴い、世界にはじめて「プシュケーのあるもの」が登場し、個性を永続させようという欲望が、栄養と生殖のリズムを刻む生命の時間を流しはじめるようになった。

原始の単細胞生物は、その発生の当初、まだ酸素のなかった外界から、すでに無機物として合成されたある種の有機物を取り入れ、酸素の媒介のない「発酵」の過程によって生を営んでいた。ところが、やがて環境中の有機化合物が欠乏しはじめると、細胞はエネルギー危機を迎える。この危機に対して、クロロフィル分子の活用というイノベーションにより、太陽からの光エネルギーを使って有機物の合成を行う光合成細胞が出現する。およそ32億年前のことである。(生命史年表を参照)

一方で、こうした光合成細胞が排出する酸素が大気中に充満していくにつれて、「呼吸」というはるかに効率のよい方法を用いて、他の微生物などを燃焼させて自らを養う単細胞生物が登場する。これが、光合成能力を持たない、従属栄養によって生を営む「動物的生産過程」のはじまりである。

合成能力を持つ植物が居ながらにしてみずからを養っていくことができるのに対して、合成能力を持たない動物は、獲物を求めて動き続けるほかない。こうして、自ら栄養を生産することのできない動物は、感覚と運動の連鎖が刻む「動物の時間」を生きていくようになる。

合成能力の欠如に対する、いわば窮余の策として動き続けることを余儀なくされた「動物」の延長線上に、私たち人は位置している。そして人は、生命の時間、動物の時間の上に、さらに人の心が生み出す固有の時間を流し始めることになるのである。

次章ではこのことを詳しくみていきたい。